Ein Bild über die Resulta-Produktion lässt sich praktisch nur aus Mosaiksteinchen zusammensetzen. Sowohl zur Firmengeschichte als auch zur Modellpalette gibt es keine Übersichten und Firmenunterlagen. Und auch Zeitzeugen werden langsam rar. Gespräche mit einem ehemaligen Mitarbeiter in Paul Brünings Firma, die Beschreibungen der Maschinen vieler Sammlerkolleginnen und -kollegen, Informationen von Anbietern im Internet und Untersuchungen an eigenen Maschinen sind die Quellen für diese Zusammenstellung.

1. Aus der Firmengeschichte

2. Technik der Resulta-Kleinaddiermaschinen

2.1 Das Grundmodell (A)

2.2 Die Subtraktion (S)

2.3 Das Einstellkontrollwerk (B)

2.4 Löschhebel anstatt -kurbel

2.5 Schwenkblende in der Anzeige

2.6 Druckende Maschinen (P)

3. Entwicklungsstadien der Resulta-Kleinaddiermaschine

3.1 Systematik der Bezeichnungen

3.2 Bestimmung des Alters der Maschinen

3.3 Die Produktpalette

3.4 Merkmale der Entwicklungsgenerationen

4. Patente von Paul Brüning

4.1 Patente für Rechenmaschinen

4.2 Andere Patente

5. Verwandte der Resulta

5.1 Umbenannte Resultas

5.1.1 Tower

5.1.2 Résulta

5.1.3 Addical

5.1.4 Volksrechner

5.2 Nachbauten

5.2.1 Rapida

5.2.2 Komet

5.2.3 Rentrix

5.2.4 Multiplex

6. Offene Fragen

7. Quellen

7.1 Literatur

7.2 Bilder

1. Aus der Firmengeschichte

|

|

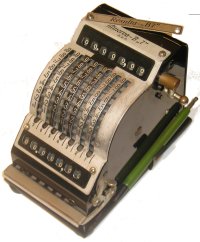

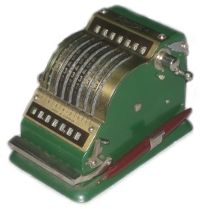

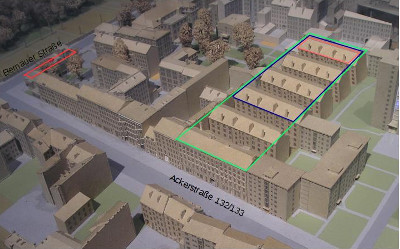

Entwickler und Fabrikant der Minerva- bzw. Resulta-Kleinaddiermaschinen ist der Ingenieur Paul Brüning. Er wurde 1886 in Stolpe bei Angermünde geboren und steht erstmalig 1914 als Bewohner im vierten Hinterhaus von Meyers Hof [9, 10] im Berliner Adressbuch [6]. Das war zu dieser Zeit die größte und bekannteste Mietskaserne im Berliner Wedding. In der Ackerstraße 132/133 lebten auf einer Fläche von 29 m x 141 m etwa 900 Menschen (zeitweise bis zu 2000) in sechs hintereinander stehenden fünfstöckigen Häuserblöcken in etwa 250 Wohneinheiten mit Gemeinschaftsküchen auf den Fluren und Toiletten auf dem Hof. In den Häuser gab es auch Etagen und Räume für Gewerbe und kleine Produktionsbetriebe, also Wohnen und Arbeiten zusammen auf kleinstem Raum. Im fünften Hinterhaus hatten u.a auch zwei Fabrikanten in der ersten Etage ihre Produktionsräume. Eine dieser Maschinenfabriken übernahm Paul Brüning 1915 zusammen einem Eduard Pink und führte sie ab 1916 alleine [6]. Zuvor muss er bereits woanders eine eigene Firma gehabt haben, denn auf dem Briefkopf der Firma steht das Gründungsjahr 1911. 1920 bekam er eine Wohnung im ersten Hinterhaus von Meyers Hof. Vorher wohnte er noch einige Jahre in der Swinemünder Straße 97. In seiner Maschinenfabrik stellte er Druckgussteile her, u.a. Vergaser und Halterungen für Meißel an Drehbänken, aber auch Kristall-Detektoren für Rundfunkempfänger. 1930 warb er erstmalig im Adressbuch als Fabrikant für Addiermaschinen, 1932 für Minerva Rechenmaschinen. Aus dieser Zeit sind auch seine ersten Rechenmaschinen und Patente (siehe 4.) bekannt. In Ernst Martins kleiner „Bibel“ der Rechenmaschinensammler findet man die Modelle A, AS und BS in sieben- und neunstelliger Ausführung beschrieben , die zwischen 39 bis 96 Reichsmark kosteten. Das Modell B fehlt dort noch.

1933 verlegte Paul Brüning seinen Wohnsitz nach Berlin-Waidmannslust in die Kurhausstraße 36 (jetzt Artemisstraße) und wohnte seit 1933 mit seiner Familie in der Kurhausstraße 31 im eigenen Haus. Bis dahin trugen seine Maschinen noch den Namen „Minerva“. Ab 1934 nannte er sie dann „Resulta“ [6]. 1939 zog Paul Brüning auch mit seiner Fabrik vom Wedding in den Norden Berlins nach Borsigwalde in die Breitenbachstraße 18 – 20 (Abb. 2a und 2c). Von Meyers Hof blieben nach dem zweiten Weltkrieg nur das Vorder- und das erste Hinterhaus übrig. Um 1970 wurden auch diese Gebäude abgerissen. Das ganze Stadtviertel wurde großräumig mit zeitgemäßen Wohnblocks neu bebaut.

Paul Brüning war Werkzeugmacher, arbeitete oft zu Hause und beschäftigte sich viel mit Neukonstruktionen, die zu etlichen Patenten in Deutschland, der Schweiz, Belgien, Großbritannien, Frankreich und in den U.S.A. führten. Neben den Entwicklungen für seine Resulta-Kleinaddiermaschinen ließ er sich z.B. auch ein Küchenmesser, einen Wundschnellverband und Werkzeugteile patentieren (siehe 4.).

|

|

|

|

1950 ging es dann endlich wieder mit der eigenen Produktion in Berlin los und es gab neue Entwicklungen. Paul Brüning beauftragte seine Tochter Charlotte Brüning den Vertrieb der Maschinen in Amerika zu organisieren. Sie sorgte dort bis etwa 1960 für den Absatz. Resultas wurden von SEARS in Chicago unter dem Namen TOWER verkauft. In Frankreich gab es Resultas unter dem Markennamen ADDICAL und Résulta (siehe 5.). Auch in der Schweiz wurden die Maschinen als Résulta und als Volksrechner vertrieben.

|

|

Paul Brüning Jun. ist vermutlich bereits 1985 verstorben. Charlotte Brüning wohnte 2005 noch im Haus in der Kurhausstraße (heute Artemisstraße). Leider sind sämtliche Unterlagen aus der Resulta-Produktion vernichtet worden und auch Charlotte Brüning konnte keine weiteren Einzelheiten mehr zur Firmengeschichte beitragen.

Es gibt wohl keine Zeitzeugen mehr. Zeugnis ablegen von Paul Brünings Rechenmaschinenproduktion können also nur noch seine Maschinen und Patente.

2. Technik der Resulta-Kleinaddiermaschinen

2.1 Das Grundmodell (A)

|

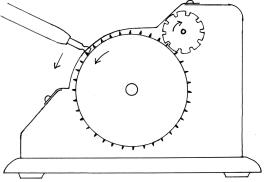

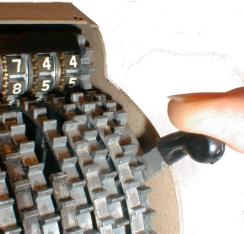

| Abb. 3: Mit dem Stift wird das große Eingaberad gedreht, das das Anzeigerad des Ergebniswerks mitnimmt. |

|

| Abb. 4: Der Zehnerübertrag im Ergebniswerk erfolgt durch die versetzten Eingaberäder, in die ein Zahn des Rades rechts daneben greift. |

|

| Abb. 5: Von Federn gehaltene Hebel lassen die Eingaberäder einrasten. |

2.2 Die Subtraktion (S)

|

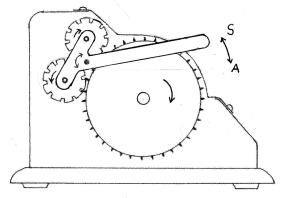

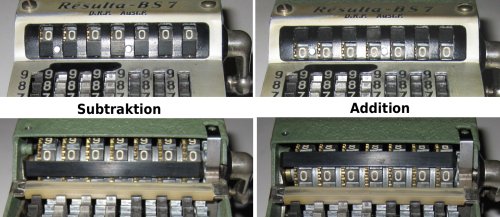

| Abb. 6a: Mit einem Hebel werden Umkehrräder im Ergebniswerk für die Subtraktion dazwischen geschaltet |

|

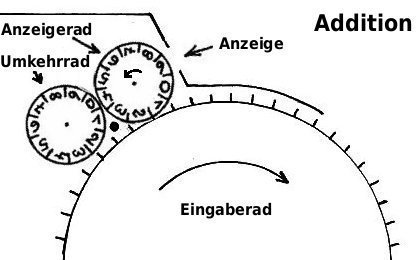

| Abb. 6b: Zusammenspiel der Zahnräder im Rechenwerk bei der Addition |

|

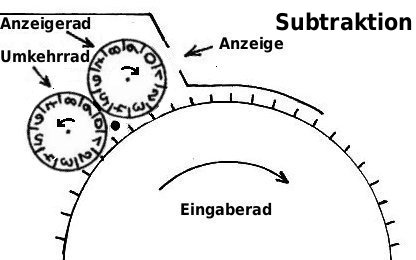

| Abb. 6c: Zusammenspiel der Zahnräder im Rechenwerk bei der Subtraktion |

Der Mitnehmer für den Zehnerübertrag ist an jedem Rad des Rechenwerkes so angebracht, dass er den Übertrag auslöst, wenn der Zahn des Eingaberades zwischen 1 und 2 eingreift. Dann geht der Zehnerübertrag folgendermaßen vor sich:

Addition:

Die Anzeige sei 9. Der Eingabezahn greift zwischen 1 und 2 in das Anzeigerad ein. Ein Weiterdrehen des Eingaberades um 1 bewirkt die neue Anzeige 0 und löst den Zehnerübertrag aus, der die nächst höhere Stelle um 1 erhöht.

Subtraktion:

Die Anzeige sei 0 (im Fenster zu hoch angezeigt, siehe 2.5). Der Eingabezahn greift im Umkehrrad zwischen 1 und 2 ein. Ein Weiterdrehen des Eingaberades um 1 bewirkt wegen der Umkehrung die neue Anzeige 9. Der Zehnerübertrag erfolgt ebenfalls am Umkehrrad, so dass die nächst höhere Stelle in der Anzeige wegen der Umkehrung um 1 vermindert wird.

| Anzeige |

Eingriff des

Eingaberades am |

|

| Anzeigerad

zwischen (Stellung: Addition) |

Umkehrrad

zwischen (Stellung: (Subtraktion) |

|

| ... |

||

| 8 |

0 - 1 | 3 - 4 |

| 9 |

1 - 2 |

2 - 3 |

| 0 |

2 - 3 |

1 - 2 |

| 1 |

3 - 4 |

0 - 1 |

| 2 |

4 - 5 |

9 - 0 |

| ... |

||

| Tabelle 1: Zusammenspiel der Zahnräder im Rechenwerk | ||

2.3 Das

Einstellkontrollwerk (B)

|

| Abb. 7: Die Eingabe erfolgt an Zahnsegmenten, die das Eingabekontrollwerk steuern und das Eingaberad mitnehmen. |

|

| Abb. 8: Die Sperrhebel halten die Zahnsegmente in ihren Positionen. |

2.4 Löschhebel anstatt -kurbel

|

| Abb. 9a: Ein Hebel ersetzt die Kurbel zum Löschen des Ergebniswerkes. |

2.5

Schwenkblende

in

der

Anzeige

Abb. 9b: Eine

Blende schwenkt bei Subtraktion nach unten.

2.6 Druckende Maschinen (P)

|

| Abb. 10: Das Druckwerk ist an der Rückwand der Export-Modelle angesetzt. |

3. Entwicklungsstadien der Resulta-Kleinaddiermaschinen

3.1 Systematik der Bezeichnungen

Die Bezeichnungen der Resulta-Rechenmaschinen setzen sich immer aus Buchstaben und Ziffern zusammen. In der Tabelle 2 sind die Bezeichnungen den äußeren Merkmalen zugeordnet.

| Bezeichnung | Äußere Merkmale der Maschinen |

|---|---|

| A | Maschine ohne Einstellkontrollwerk |

| B | Maschine mit Einstellkontrollwerk |

| E |

Maschine mit

Einstellkontrollwerk,

Subtraktionsmechanik und Blende im Ergebniswerk |

| S | Maschine mit Subtraktionswerk |

| P | Maschine mit Druckwerk und Löschhebel |

| 7 | Maschine mit 7 Eingabe- und Ergebnisstellen |

| 9 | Maschine mit 9 Eingabe- und Ergebnisstellen |

| Export | Schwenkbare Blende im Ergebniswerk zur Ablesung in

Subtraktionsstellung |

3.2 Bestimmung des Alters der Maschinen

Auf allen Maschinen findet man in den Lack, das Holz oder das Blech des Sockels unten von Hand eingekratzt eine drei- bis vierstellige Ziffernfolge, oft gefolgt von ein bis zwei Buchstaben. Die Ziffern geben den Monat und das Jahr der Herstellung an. Beispiel: 854 B. Das heißt: gebaut im August 1954, Kennzeichen des Kontrolleurs: B (B steht für Herrn Böttcher [2]). Es gibt Maschinen mit mehreren Datumsangaben, was bedeutet, dass solche Maschinen zur Überholung oder Reparatur wieder beim Hersteller waren. Dabei können dann auch für das Modell untypische Austauschteile oder Ergänzungen angebracht worden sein.

Ernst Martin [1] schreibt, dass die ursprünglich unter dem Namen Minerva eingeführten Maschinen den Subtraktionshebel noch auf der rechten Seite hatten. Die mir bekannten Maschinen der 1. Generation haben aber den Hebel bereits auf der linken Seite und tragen den Namen Minerva nur noch verdeckt unter einem darüber geschraubten neuen Schild mit dem Namen Résulta.

Merkmale und Herstellungszeiträume wurden an eigenen Maschinen untersucht, aus Befragungen von Verkäufern bei Ebay gewonnen und durch eine Umfrage unter Sammlern per E-Mail ermittelt. Der Versuch, die verschiedenen Modelle systematisch zu erfassen, führte zu der Übersicht in der Tabelle 3. Generationswechsel machen sich in der Schreibweise der Modellbezeichnungen fest, die sich oft zum Verwechseln ähnlich sind. Sie sind dann auch in den Patenten (siehe 4.1) und in Änderungen von Technik und Design der Maschinen nachweisbar. Fett gedruckte Maschinennamen (mit Datumsangaben der ersten und letzten bekannten Maschine in Klammern) sind belegt, andere in der Systematik nur ergänzt.

| Generation (Zeitraum) |

Typ (Merkmal) |

Modellbezeichnung: Resulta |

|||||

| Nur

Addition |

Mit Subtraktion |

Mit Druckwerk |

|||||

| 1 1927-1936 |

Typ a (Holzsockel) |

-"A

7" (Minerva) 10.33 |

-"A 9" (Minerva) ???? |

-"A 7" S unbekannt |

-"A 9" S unbekannt |

||

| Typ

b (Eisensockel) |

-"A 7" | -"A 9" (Minerva) 11.31 |

-"A 7" S (Minerva) 09.36 07/38 |

-"A 9" S ??.?? |

|||

| Typ

a (Holzsockel) |

-"B 7" (Minerva-B"7") 11.32 |

-"B 9" (Minerva-B"9") 05.36 |

-"B

7" S (Minerva-B"7"S) 10.33 |

-"B 9" S unbekannt |

|||

| Typ

b (Eisensockel) |

-"B

7" (Minerva-B"7") 07.34 |

-"B 9" (Minerva-B"9") |

-"B

7" S (Minerva-B"7"S) |

-"B 9" S unbekannt |

|||

| 2 1935-1943 1950 |

(Eisensockel) |

-A "7" 11.35 01.40 md |

-A "9" unbekannt |

-AS "7" 11.38 g 12.38 J |

-AS "9" unbekannt |

||

| Typ a (Gehäuse genietet) |

-B "7" 7.38 RA |

-B "9" unbekannt |

-

BS "7" 06.37 09.42 M |

-BS "9" 01.37 04.42 g |

|||

| Typ b (Gehäuse punktgeschweißt) |

-BS "7" 10.42 M 09.50 g |

-BS "9" 08.43 wie |

|||||

| 3 1951-1957 |

Typ a1 (Kurbelgriff: Metall) |

-BS 7 02.51 g 11.51 G |

-BS 9 02.51 g |

||||

| Typ a2 (Kurbelgriff: Kunststoff) |

-BS 7 11.51 K 04.54 So |

-BS 9 01.53 L 4.51 |

|||||

| Typ b (Plastik/Alu-Sockel) |

-BS 7 05.54 12.54 |

-BS 9 02.55 |

|||||

| Typ c1 (Kurbelsperre innen) |

-BS 7 08.55 KO 07.56 GKo |

-BS 9 04.55 BvP 07.56 |

|||||

| Typ

c2 (Export) (Klappblende) |

-BS 7 06.55 GP 01.57 KS |

-BS

9 10.56 |

|||||

| 4 1955-1969 |

Typ a1 (Löschkurbel) |

7 02.55 09.61 Go |

9 10.58 02.63 GP |

||||

| Typ a2 (Export) (Löschkurbel und Klappblende) |

7 12.56 05.59 o |

9 11.55 12.58 |

|||||

| Typ b1 (Löschhebel) |

7

03.60 o 09.61 o

|

9

05.58 Bi 02.60 |

|||||

| Typ b2 (Export) (Löschhebel und Klappblende) |

7 05.59 o 11.68 |

9 05.63 o 06.69 |

P 7 12.57 ??.65 |

P 9 06.57 ??.67 |

|||

| (wie Typ b2) |

E7 08.62 08.69 |

E9 unbekannt |

|||||

Tabelle 3: Modellübersicht der

Resulta-Rechenmaschinen

(mit erstem und letztem nachgewiesenen Herstellungsdatum)

Zur

groben Unterscheidung werden die Maschinen in vier

Generationen eingeteilt,

die bestimmte Zeiträume umfassen. In jeder Generation gibt es

unterschiedliche

Modelle, die sich in den Maschinenbezeichnungen widerspiegeln.

Weiterentwicklungen

innerhalb der Generationen werden durch Typenbezeichnungen mit kleinen

Buchstaben und Ziffern gekennzeichnet. Es wurden 7-stellige und

9-stellige Machinen gefertigt. Die Generationsfolge wird hier an Han

der 7-stelligen Modelle dargestellt.

In der ersten Generation

heißen

die Maschinen

Minerva,

dann Résulta. Der neue Name wurde auf einem separaten Schild über den

alten geschraubt. Die

ganze Modellbezeichnung steht in Anführungsstrichen. Während der 1.

Generation entfällt der Accent aigu

und die

Maschinen heißen dann einfach

Resulta.

Zwischen Resulta und der Modellbezeichnung ist ein Bindestrich.

|

|

Äußere Merkmale |

|---|---|

|

|

| A (Typ b) |

Veränderungen am Modell A:

|

| A S (Typ a) |

Ergänzungen am Modell A,

Typ a

|

| A S (Typ b) |

Veränderungen am Modell A S, Typ

a: Veränderungen am Modell A S, Typ

a:

|

| B (Typ a) |

Ergänzungen am

Modell

A, Typ a : Ergänzungen am

Modell

A, Typ a :

|

| B (Typ b) |

Veränderungen am Modell B, Typ

a:

|

| B S (Typ a) |

Ergänzungen am Modell B,

Typ a

|

| B S (Typ b) |

Veränderungen am Modell BS, Typ

a:

|

2. Generation: 1935 - 1943 und 1950

3. Generation: 1951 - 1956

|

|

|

|---|---|

|

BS

(Typ a1) |

Veränderungen am

alten Modell BS, Typ b :

Veränderungen am

alten Modell BS, Typ b :

|

|

BS

(Typ a2) |

Weiterentwicklung des Typs a1 : a1 :

|

| BS (Typ b) |

Weiterentwicklung des Typs a2: Weiterentwicklung des Typs a2:

|

| BS (Typ c1) |

Weiterentwicklung

des Typs b: Weiterentwicklung

des Typs b:

|

| BS (Typ c2) |

Weiterentwicklung des Typs c1:

|

4. Generation: 1955 - 1969

|

|

|

|---|---|

|

(Typ a1) |

|

| 7 und 9 (Typ a2) |

Weiterentwicklung

am

aktuellen

Typ

a1: Weiterentwicklung

am

aktuellen

Typ

a1:

Diese Maschine wurde in Frankreich als Résulta-BS7 Export verkauft. |

|

7 (Typ b1) |

|

7 und 9 (Typ b2) |

Weiterentwicklung

am

aktuellen

Typ b1: Weiterentwicklung

am

aktuellen

Typ b1:

Patente: CH343155, DE1106527, siehe 4.1 Diese Maschine wurde in Frankreich unter dem Namen ADDICAL vertrieben. |

| E7 und E9 |

Diese Maschinen gleichen dem Typ b2. Sie wurden auch in der Schweiz als Résulta BS"7" Export verkauft. |

|

P7 |

Ergänzungen

zum

aktuellen

Typ

b2: Ergänzungen

zum

aktuellen

Typ

b2:

Patente: FR1185254, CH356940, DE1116926, siehe 4.1 |

Die Patentschriften sind im Internet zugänglich beim Internetportal des Deutschen Patent- und Markenamtes [3] . Mit einer Einsteigerrecherche kann man nach den Patentnummern suchen und die Dokumente einsehen.

4.1

Patente

für

Rechenmaschinen

- Zehnerschaltvorrichtung an

Rechenmaschinen

Es wird eine schräge Führung des Schaltzahns für den Zehnerübertrag im Ergebniswerk patentiert.

DE538697 vom 20.11.1931

CH158869 vom 15.12.1932

- Hemmvorrichtung für

Rechenmaschinen

Die Einrastmechanik für das Eingabewerk wird beschrieben.

DE640417 vom 04.01.1937

- Vorrichtung zur

Geräuschdämpfung

an Addiermaschinen

Das Patent für einen gepolsterten Anschlag der Eingabesegmente wird beschrieben und ausgesetzt.

DE1645297U vom 16.10.1952

- Hemmvorrichtung für

Addiermaschinen

Gebrauchsmuster für eine Hemmung des Eingaberades

DE1693164 vom 14.01.1955

- Zehnerschaltvorrichtung an

Zahlenrollen

von Rechenmaschinen

Hier geht es um die Form und damit verbundene Fertigungsverfahren für den Schaltzahn für den Zehnerübertrag.

CH309226 vom 31.08.1955

- Selbsttätige Umschaltung für

Farbband-Längsbewegung an Rechen- und Schreibmaschinen

DE1759035 vom 02.01.1958

- Einrichtungen zur

Geräuschminderung

an Addiermaschinen

Es werden eine ganze Reihe von Maßnahmen beschrieben, die Geräuschminderungen an den Maschinen bewirken sollen und in der 3. Generation der Maschinen ab Typ b umgesetzt wurden:

- Rastenscheibe im Ergebniswerk, damit die Federspannungen verringert werden können

- Spezielle Kurvenstücke für die Rückstellfedern

der

Einstellsegmente

- Spezielle Anschlagschiene für die zurückschnellenden

Einstellsegmente

- Schlitze in Seitenwänden und Rückwand zur

Verminderung des

Dröhnens

- Maschinensockel aus Kunststoffrahmen mit perforierter

Aluminiumplatte,

aufliegender Schalldämmmatte und angenieteten Gummifüßen

- Resultatwerk an Rechenmaschinen

Dieses Patent bezieht sich auf die Modelle 7 und 9 in der 4. Generation. Es beschreibt die Erweiterungen des Ergebniswerkes um eine schwenkbare Blende, die in der Additions- bzw. Subtraktionsstellung der Maschine immer den Blick auf die aktuelle Zahlenreihe freigibt.

CH3431 55 vom 15.12.1959

DE1106527 vom 10.05.1961 (Resultatanzeigevorrichtung an Addiermaschinen mit schwenkbarem Resultatwerkgehäuse)

- Petite machine á

calculeur

imprimeuse

Dieses Patent betrifft die druckenden Maschinen, also die Modell P7 und P9. Es werden die Veränderungen und Ergänzungen der Addiermaschinen für das Drucken von Eingaben und Ergebnissen beschrieben und skizziert.

FR1185254 vom 31.07.1959

CH356940 vom 15.09.1961(Druckende Kleinaddiermaschine)

DE1116926 vom 09.11.1961 (Druckwerkantrieb für Addiermaschinen)

- Sperreinrichtung für

Resultatwerknullstellglieder

an Kleinaddiermaschinen

Es wird die Mechanik zur Löschung des Resultatwerkes mit einem Hebel incl. der Sperrung der Löschung in Subtraktionsstellung beschrieben.

DE1103654 vom 30.03.1961

- Endsummen-Übertragungseinrichtung

an

druckenden

Kleinrechenmaschinen

Gebrauchsmuster für die druckende Kleinaddiermaschine

DE1832227 vom 31.05.1961

4.2 Andere Patente

- Anlassvergaser für

Explosionsmotoren

DE377062 vom 09.06.1923

- Federnder Stahlhalter für

Abstechstähle,

Formstähle und dergleichen

DE617123 vom 13.08.1935

CH181303 vom 15.12.1935

FR786177 vom 28.08.1935

BE408153 vom 30.03.1935

GB428601 vom 15. 05.1935

US2065966 vom 28.02.1935

- Als Wundschnellverband

ausgebildete,

muldenförmig ausgebauchte Schutzkappe aus Metall

DE622567 vom 30.11.1935

- Verfahren und Vorrichtung zur

Herstellung

von Kupplungszähnen an Werkzeug- und Maschinenteilen jeder Art,

insbesondere

an sperrigen und dünnwandigen Teilen

DE909447 vom 22.04.1954

- Schälgerät für Apfelsinen und

ähnliche dickschalige Früchte

Orangenschälmesser

DE1835938 vom 16.03.1959

FR1251146 vom 13.01.1961

- Haushaltsmesser für

verhältnismäßig

weiches Schneidgut, insbesondere Obstmesser

DE1109329 vom 22.06.1961

5. Verwandte der Resulta

5.1 Umbenannte Resultas

Exportierte Resulta Rechenmaschinen erhielten von den Vertriebsfirmen oft eigene Modellbezeichnungen, die entweder vom Hersteller bereits auf die Frontplatte angebracht waren oder auf einem zusätzlichen Schild standen.

5.1.1 Tower

|

| Abb. 11: TOWER |

Die Maschinen der 1. Generation trugen bereits offoziell den Namen Résulta. Er wurde von anderen Vertreibern später wieder aufgegriffen, um damit Nachfolgemodellen einen eigenen Vertriebsnamen zu geben.

|

| Abb. 11: Résulta-BS"7" Export |

In der Schweiz verkaufte der Buromaschinen-Händler Henri Zepf die Resulta E7 mit einem über den originalen Namen geschraubte eigenen Firmenschild und eigener in den Boden geschlagener Maschinennummer (hergestellt: Juni 1964).

|

| Abb. 12: Résulta-BS7 Export |

In Frankreich verkaufte die Firma ECLAIR-BUREAU, 93 & 95, Rue du Chemin Vert, RARIS_XIe_ROQuette 20-79 die Resulta 7 Export (Typ a2) mit einem eigenen Namen auf der Frontplatte und einem seitlich angebrachten Firmenschild mit eigener Maschinennummer (hergestellt: Januar 1957).

Die Firma ECLAIR-BUREAU verkaufte auch Summira-Kleinaddiermaschinen (Paul G. Müller, Roisdorf bei Bonn) unter dem Namen ADDICAL 7 und Produx-Multator-Maschinen (Otto Meuter & Sohn, Hamburg) mit der Bezeichnung MULTICAL.

|

| Abb. 13: ADDICAL |

Die Resulta 7 Export (siehe 3.4) wurde von ECLAIR BUREAU sowohl unter dem Namen Résulta BS7 als auch als ADDICAL verkauft.

Allerdings gibt es die siebenstellige ADDICAL (hergestellt: Juli 1963) auch im Gehäuse der neunstelligen Resulta mit dem gleichen Abdeckblech, das auch bei der ADDICAL 7 verwendet wurde (Abb. 13).

Es sind auch solche Maschinen bekannt, die auf dem grünen Deckblech den Schriftzug Resulta in Schreibschrift tragen.

|

| Abb. 14: ADDICAL 7 |

Die Resulta P7 (siehe 3.4), erhielt für den Verkauf in Frankreich eine französische Kurzanleitung auf dem Boden, ein dunkelgrünes Abdeckblech für die Eingabeeinheit sowie ein dunkelgründes Namensschild ADDICAL 7 an Stelle des originalen Schriftzuges (Abb. 14) (hergestellt: 1964).

5.1.4 Volksrechner

In der Schweiz wurden von Edgar Rutishauser zuerst in St. Gallen, dann in Zürich, bereits Anfang der 1930er Jahre die in Berlin gefertigten Minerva- und Resulta-Maschinen mit dem Namen Volksrechner vertrieben (siehe [8]).

|

| Abb. 15: Volksrechner |

Vom Deckblech der Minerva / Resulta-"A7" (siehe 3.4) wurde der originale Name entfernt und darüber ein Schild mit dem Namen "Volksrechner" geschraubt (Abb. 15, Kurbel fehlt im Bild ). Darauf wurden auch eine eigene Seriennummer (vermutlich ab 10000) und der Name Edgar Rutishauser als Generalvertreter in St. Gallen angegeben.

5.2 Nachbauten

5.2.1 Rapida

|

| Abb. 16: Rapida 8 |

5.2.2 Komet

|

| Abb. 17 KOMET SK |

|

| Abb. 18 KOMET R8 |

Folgende Modelle sind bekannt:

Komet R8: Bei diesem Modell (Abb. 18) gibt es kein Eingabekontrollwerk. Als Vorlage diente also die Resulta AS (siehe 3.4).

5.2.3 Rentrix

|

| Abb. 19 Rentrix-A |

Rentrix-A: Das Innenleben der Maschine stimmt mit dem einer Resulta BS der 2. Generation (siehe 3.4) überein. Das Gehäuse hat die gleichen Maße wie die Resulta, ist aber in einem Stück aus Eisen gefertigt und schwerer. Das Abdeckbleck ist aus dünnem, gebürstetem Stahl mit einem Lacküberzug (Abb. 19). Im Bodenblech ist die Nummer 1204 eingeschlagen. Die Farbe des Gehäuses ist grün. Es gibt auch rote Maschinen.

5.2.4 Multiplex

|

| Abb. 20 Multiplex |

Multiplex: Die Maschine sieht wie eine leicht abgewandelte Resulta BS der 2. Generation (siehe 3.4) aus. Das Deckblech ist leicht abgewandelt. Anstelle der Rückstellkurbel ist ein roter Drehknopf aus Kunststoff angebracht. Der Hebel zur Umschaltung zwischen Addition und Subtraktion wird nicht duch das Abdeckbleck herausgeführt, sondern über einen roten Knopf an der linken Seitenwand bedient.

6. Offene Fragen

-

Warum und wann erfolgten die Namenswechsel von Minerva auf Résulta und dann Resulta?

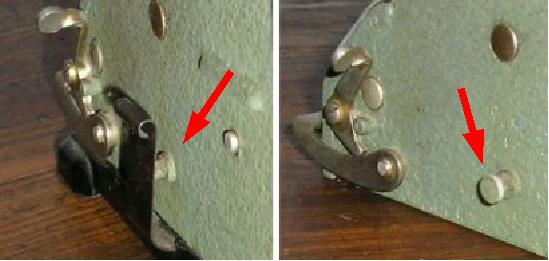

Abb. 21 Metallstift hinter der Griffelhalterung bei der Resulta mit Hebellöschung

- Wie viele Maschinen (ggf. von welchen

Modellen)

wurden produziert?

- Welche Funktion hat der von der rechten

Feder für die

Aufbewahrung

des Griffels verdeckte, eigentlich störende kleine Metallstift, der

bei den Resultas mit Hebellöschung aus

dem

Gehäuse ragt (Abb. 21)?

- Wurde die Rapida 8 (Abb. 16) mit Lizenz von Paul Brüning gebaut? Wer war der Hersteller?

- Gibt es neben Addical, Tower, Volksrechner, Rapida, Rentrix, Komet und Multiplex noch weitere Bezeichnungen, unter denen Resulta-Kleinaddiermaschinen vertrieben oder nachgebaut worden sind?

- Bei sehr wenigen Maschinen ist in den Boden eine

fünfstellige Nummer eingeschlagen worden. Welcher Händler hat

diese Nummern ergänzt?

.

. [1]

Ernst Martin, Die Rechenmaschine

und ihre Entwicklungsgeschichte, 1. Auflage (1925) incl. Nachtrag von

(ca.

1935),

Reprint:

B. Köntopp, Leopoldshöhe, 1990

[2]

Gespräche mit Herrn Klaus Hinzmann

(2004),

Werkzeugmacher bei Paul Brüning von 1952 bis 1996

[3]

Internet-Portal

des Deutschen

Patent- und Markenamtes: https://www.dpma.de/

[4] Informationen von Kathleen

Brüning (2006), Buenos Aires, per E-Mail

[5]

Informationen von Anton Witzemann (2006), Winterthur(Schweiz),

Briefwechsel

[6] Zentrale

Landesbibliothek Berlin, Adressbücher: https://digital.zlb.de/viewer/cms/155/

[7] Wilfried Denz, "Rechnen ohne Strom": https://www.rechnen-ohne-strom.de/rechner-galerie/addiermaschinen/griffeladdierer/

[8] Herbert Bruderer, " Der Ostschweizer Volksrechner" in St. Galler Tagblatt vom 23.08.2014

[9] Meyers Hof bei Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Meyers_Hof

[10] Meyers Hof, Artikel: https://www.berlinstreet.de/5563

[11] Gedenkstätte Berliner Mauer: https://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/de/

Abb. 2a, 2b: Klaus Hinzmann, Berlin

Abb. 15: Doris Lorenzi / (c) Bruderer Informatik, CH-9401 Rorschach, Schweiz, 2014

Abb. 18: eBay-Angebot, 2006

Abb. 20: todocoleccio.net-Angebot, 2017 (Bildausschnitt)

Abb. Resulta B"7": Björn Schröbel, Fischbachtal

Alle weiteren Bilder: Wolf-G. Blümich, Berlin

© Wolf-G. Blümich

Abb. 1: Im Foto eines Modells der Bebauung in der Ackerstraße Ecke Bernauer

Straße um 1965 in der Gedenkstätte Berliner Mauer [

Abb. 1: Im Foto eines Modells der Bebauung in der Ackerstraße Ecke Bernauer

Straße um 1965 in der Gedenkstätte Berliner Mauer [

schwarz lackierter Holzsockel mit Gummifüßen

schwarz lackierter Holzsockel mit Gummifüßen wie das alte

Modell A S, Typ b:

wie das alte

Modell A S, Typ b: wie das alte

Modell B

wie das alte

Modell B

Weiterentwicklung des Typs a

(etwa ab 1943):

Weiterentwicklung des Typs a

(etwa ab 1943):